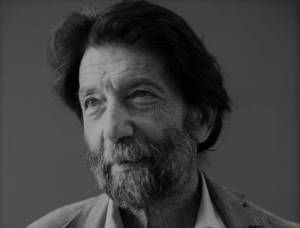

LE INTERVISTE

MASSIMO CACCIARI, LA RUVIDEZZA DELLE IDEE

Mara Antonaccio

“La mia frase era provocatoria, la Democrazia è in pericolo, ma non certo o solo per il governo Conte”

Massimo Cacciari è intellettuale scomodo, dissacratore e di certo non interessato al politically correct, se il termine è affiancato alle sue convinzioni, che esterna in ogni occasione con ruvidezza e senza peli sulla lingua. Si potrebbe definire un’intellettuale scontroso, profondo conoscitore dei pregi e dei peccati del Paese, con una visione lucida del presente e di quello che servirebbe fare per il futuro. Cuore della sua riflessione filosofica è il pensiero sulla crisi del concetto di razionalità, che per Cacciari non è stata capace di cogliere il senso ultimo della realtà, la cui conseguenza ha portato all’abbandono della ricerca della Conoscenza. Veneziano DOC, ha alternato la carriera accademica, come docente di Filosofia in vari Atenei da lui fondati o presieduti, a quella di politico, culminata con l’elezione a Sindaco di Venezia nel 1993. Nel 2010 l’abbandono dell’attività in seno alla sinistra, per la delusione causata dal nuovo corso intrapreso dal Partito Democratico.

– Lei ha appena definito quella del Governo Conte una dittatura democratica, siamo veramente in pericolo?

“La mia frase era provocatoria, la Democrazia è in pericolo, ma non certo o solo per il governo Conte. La democrazia rappresentativa, come la conosciamo dal dopoguerra, è a rischio perché non ci sono state riforme costituzionali. Machiavelli già 500 anni fa sosteneva la necessità del cambiamento in democrazia, in Italia siamo immobili da oltre 30 anni. La democrazia funziona se la società civile dialoga con il suo rappresentante eletto: questa è la base del successo della rappresentatività, così era sin dai Romani. Nella società contemporanea, invece, se vengono meno i filtri rappresentativi del popolo a dar voce agli interessi della collettività, la democrazia muore. Da qui la trasformazione della politica in democrazia diretta o in autocrazia, come già avviene nel mondo. Stiamo vivendo una crisi che necessita di un grande progetto politico, che passi attraverso una fase costituente. La nostra Costituzione va bene nei suoi principi fondamentali, ma la società ha vissuto cambiamenti morali e concettuali immensi ed è in fase di grande mutazione, quindi occorre attualizzarla. Il nostro è un modello di democrazia progressiva, con dei limiti per quanto riguarda gli equilibri istituzionali, il governo e il parlamento. Non si può continuare con il bicameralismo; occorre cambiare esecutivo, assemblee e favorire il riassetto in senso federalista. Nulla a che vedere con il secessionismo della Lega, si tratta di un riassetto istituzionale fondato sulla revisione dell’ordinamento regionale.”

– Nell’attuale scenario politico italiano ha ancora senso parlare di sinistra, di casa dei progressisti?

“Ha senso parlare di programmi più che di partiti o di sinistra storica. La mancanza di visioni a lungo periodo e di riforme strutturali hanno permesso la vittoria altrui, la perdita di consenso e di rappresentatività sociale da parte di quelle forze che componevano la sinistra dal dopoguerra e che hanno resistito sino agli anni ’90. La sinistra, per fare la sinistra, deve indicare la strada al progressismo: combattere la tendenza dilagante al disagio sociale, il problema dei giovani, del lavoro e dell’occupazione. Impossibile vedere la sinistra come decenni fa, quando i problemi erano la rappresentanza sindacale nelle grandi industrie, la classe operaia, il rapporto conflittuale con il capitale. Oggi vedo spazio per una Sinistra riformata, che agisca in un contesto in cui non ci sono più i blocchi contrapposti URSS-USA e le categorie politiche sono altre, come i temi sul tappeto.”

– Venezia è una meraviglia di storia e cultura, ma è anche una eterna malata. Come vede il futuro della sua città?

“Io non la considero una città malata, per come la conosco istituzionalmente e culturalmente. E’ in realtà un crogiuolo di centri culturali con le tante fondazioni, tra cui cito quella di Palazzo Grassi, la Cini, del Guggenheim, la Querini, la Prada e mille altre. Piuttosto, la considero persino troppo ricca in questo senso, peccato che le varie istituzioni, private e non, non dialoghino tra di loro, anzi vivano in clima di battaglia perenne, creando una realtà in cui, invece di fare squadra e avere una visione d’insieme della città e delle attività culturali, si evidenziano inutili frazionamenti, che non giovano a Venezia in ambito internazionale.”

– Qual è la sua Venezia? Quella che ama di più?

“Amo la mia città e a volte non mi piace, vi ho vissuto momenti magici e periodi da dimenticare, orami da 10 anni vivo a Milano. Non ho un luogo del cuore, non c’è una Venezia personale, mi piace tutta. La preferisco con pochi visitatori, certo non vado in Piazza San Marco quando è colma di turisti.”

– Il futuro dell’Italia passa dall’arte, dalla bellezza e dal turismo?

“Sappiamo bene che il turismo quota il 20% del PIL nazionale e che il governo non può tralasciare questo importane comparto. Deve preservarlo dai danni post Covid, incrementarlo e modernizzarlo, per dare speranza all’intero Paese. Quindi si, il nostro futuro passa dall’arte e dalla bellezza del patrimonio nazionale.”

– In epoca di complottismo e nagazionismo quale può essere il ruolo dell’intellettuale? E quello della cultura?

“I complottismi e il negazionismo sono opinioni da idioti e, come dice il proverbio: la madre degli stolti è sempre pregna. L’intellettuale ha il dovere di non considerare le opinioni che manchino di spirito critico, che non favoriscano la conoscenza priva di pregiudizi e che difettino di onestà intellettuale. Tutto deve essere fondato su studio, analisi, conoscenza dei fatti e rifiuto di quello che non può essere supportato oggettivamente. Dopo l’acquisizione di dati certi si parla, non si avvalorano tesi fomentate da paura e non conoscenza”.

– Cosa può insegnare la filosofia alle giovani generazioni?

“L’atteggiamento filosofico è come quello scientifico, sono entrambi basati sulla ricerca di una visione dell’intero, che cerchi di integrare i fatti, immaginando i processi in modo complessivo e complesso. La Filosofia, nella fattispecie, è deputata alla visione d’insieme, alla creazione di connessione e armonizzazione tra i fatti, mentre la Scienza si occupa degli specialismi, cioè delle analisi fini. Entrambe comunque hanno alla base il rigore e il metodo come modus agendi”.