SCUOLA

La scuola del cambiare per cambiare

Gianni Oliva

Non è necessario essere critici esperti per accorgersi che la scuola è oggi dominata dal conformismo intellettuale.

Il confronto tra il presente e il passato della nostra scuola pubblica è impietoso. La scuola liberale ha fatto gli Italiani: la straordinaria legge votata nel 1859 dal Parlamento del Regno di Sardegna (nota come legge Casati), in virtù della quale il biennio della scuola elementare era ‘gratuito e obbligatorio’, sanciva un principio fondamentale, lo studio come ‘diritto’ (gratuito) e come ‘dovere’ (obbligatorio) del cittadino, perché uno Stato che vuole progredire non può permettersi né gli analfabeti, né gli ignoranti. Quella scuola ha formato generazioni di contadini e di artigiani che, nel 1915-18, quando si sono trovati fianco a fianco nelle trincee del Carso, hanno sentito di appartenere ad una stessa nazione e hanno attinto all’italiano appreso sui sussidiari per comunicare tra loro e superare le barriere dei dialetti. Quella stessa scuola, negli anni Cinquanta-Sessanta del secolo scorso, ha portato alla licenza elementare e alla licenza media i cittadini di una società in forte espansione industriale, dove aumentavano le competenze e le conoscenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro: la riforma della ‘scuola media unica’, nel 1962, è stato l’orgoglio (uno dei pochi) del centrosinistra storico di Fanfani, Moro e Nenni. Attaccata dalla contestazione del 1968 in quel che aveva di discriminatorio e di classista, l’istituzione scolastica non ha saputo raccogliere la sfida del rinnovamento: da sempre creazione della politica, di cui riflette intuizioni e modestie, essa assiste da cinquant’anni ad annunci, aggiustamenti, sperimentazioni, proclami, ridefinizioni, senza che nessun ministro sia stato capace di proporre una riforma complessiva, ma anche senza che nessun ministro abbia rinunciato ad apporre il proprio timbro con una qualunque variazione. Il risultato è un percorso di sottrazioni, destinato per definizione ad impoverire: “per anni – scrive Ernesto Galli della Loggia in un recentissimo saggio dal titolo malinconico, ‘L’aula vuota’ – non ci siamo accorti di quanto stava accadendo sotto i nostri occhi. Non ci siamo accorti di come, pezzo dopo pezzo, venivano smontate e gettate via parti decisive di quella scuola dove la maggior parte di noi è cresciuta e si è formata. Parti che venivano sostituite con materiali fasulli, conditi di propositi tanto altisonanti quanto in sostanza vuoti, che ogni volta lasciavano le cose un po’ peggio di prima”. Non è necessario essere critici esperti per accorgersi che la scuola è oggi dominata dal conformismo intellettuale, da una smania inconcludente di novità, da un burocratismo soffocante, da un gruppo dirigente ministeriale da troppo tempo assente dalla realtà delle aule. Personalmente sono convinto che la scuola nella quale ci siamo formati andasse aggiornata e che la ‘spallata’ del Sessantotto avesse la sua ragion d’essere: ma il cambiamento implica strategia e chiarezza di obiettivi, in assenza delle quali è soltanto regressivo. Non è affatto vero che ‘cambiare’ è sempre meglio di ‘conservare’: dipende da ‘come’ si cambia. La scuola di una società prima postindustriale e ora digitale non può prescindere dalla formazione tecnico-scientifica, dall’educazione al saper fare, dalle attività laboratoristiche: ma perché abbiamo inteso il ‘saper fare’ in alternativa al ‘sapere’?

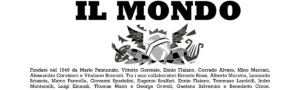

Perché lo slogan morattiano delle tre ‘i’ (inglese, informatica, impresa) è stato contrapposto all’umanesimo? La missione della scuola è preparare il futuro lavoratore e, insieme a questo, il futuro cittadino: servono le conoscenze tecniche e le consapevolezze civili, la sicurezza informatica e la disinvoltura linguistica, l’uso del computer e la conoscenza della storia. Sono terreni incompatibili tra loro, tali per cui si devono ridimensionare le ore dedicate agli uni per fare spazio agli altri, con l’ovvio risultato di fare male entrambi. Il punto di partenza per ridefinire la nostra scuola mi sembra questo. Nell’età liberale l’educazione del cittadino e del lavoratore coincidevano: bisognava educare al rispetto delle regole, alla laboriosità, alla convinzione dell’utilità del progresso, all’uso di un codice linguistico riconosciuto. I processi di modernizzazione hanno introdotto nuove esigenze di specializzazione, di cui non si può non tenere conto: essere un buon cittadino non è sufficiente per essere buon lavoratore. Ma, a sua volta, non basta essere un buon lavoratore per essere un buon cittadino. Anziché ragionare in termini di dicotomia, bisogna ragionare in termini di complementarità e su quella base costruire l’impalcatura di un progetto educativo. Spero che ‘Il Mondo’, rinato in questa nuova veste, possa ospitare una riflessione seria sulla nostra scuola, a partire dai nodi irrisolti più evidenti: il tema della valutazione e della meritocrazia, il ruolo sociale (oltreché professionale) dei docenti, l’adeguamento delle strutture alle esigenze di una didattica moderna, gli investimenti. Quanta tristezza vedendo che 3 miliardi per l’Alitalia sono stati trovati subito, mentre si fatica ad aumentare da 1,4 a 2,4 quelli per la scuola: come dire che 100 voli al giorno di 1 ora valgono il doppio di 8mila scuole attive 8 ore!