SOCIETA’

LIBERALISMO, LE RADICI DI UN FUTURO IMPRESCINDIBILE

Giuseppe Mazzei

Ma una vera cultura politica del liberalismo dal 1990 in poi non è riuscita mai ad esprimersi.

Il liberalismo non è mai stato di moda in Italia. Negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, era considerato un sinonimo di conservatorismo, se non addirittura una forma di reazionarismo, una ideologia al servizio di élite gelose dei propri privilegi e ostili a qualunque forma di giustizia sociale. Eppure il termine liberalismo era stato nobilitato da figure come Benedetto Croce e Luigi Einaudi, aveva espresso una cultura aperta al dialogo con altre sensibilità politiche, con l’esperienza coraggiosa di Giustizia e Libertà di Carlo Rosselli, Emilio Lussu ed Ernesto Rossi, che avevano messo insieme il meglio del liberalismo e del socialismo, fondando un movimento liberalsocialista precursore dei tempi. La fine rapida del Partito d’Azione, che aveva raccolto il meglio di questo pensiero, segnò l’inizio di un declino culturale ancor prima che politico. Durante i lunghi anni dello scontro ideologico col marxismo era quasi vietato definirsi liberali, perché il termine era inevitabilmente associato a quello di ‘borghesia’ che, nello schematismo manicheo marxista, era il ‘male’ contrapposto al presunto bene del ‘proletariato’ e delle élites politiche che si autoproclamavano sue rappresentanti e guida, in nome di un comunismo che, per fortuna dell’Italia, si è realizzato solo nei proclami e non nella realtà. Quando la guerra fredda finì sotto le macerie del Muro di Berlino, e delle rovine dell’ex impero sovietico ridotto alla fame e al sottosviluppo, il termine liberalismo tornò improvvisamente ad essere utilizzato senza le connotazioni negative del passato. Anzi, divenne addirittura di moda. Tutti pronti a definirsi liberali anche ex fascisti che non avevano fatto tutti i conti con il loro passato, ex comunisti che non sapevano esattamente di cosa stessero parlando, e tanti soggetti economici aspiranti o praticanti monopolisti, che con liberalismo avevano ben poco a che vedere. Ma una vera cultura politica del liberalismo dal 1990 in poi non è riuscita mai ad esprimersi, se non nella retorica stucchevole di coloro che liberali non erano mai stati e non conoscevano i principi elementari del pensiero di Friedrich von Hayek e Karl Raymund Popper. Tutti liberali, nessun liberale, salvo ristrette cerchie di persone, presenti per fortuna un po’ in tutti i partiti, ma sempre in posizioni marginali e ininfluenti. L’assenza di una solida cultura liberal-democratica, sia nell’accademia che nella politica, ha prodotto un vuoto che ha influenzato negativamentenon solo le scelte dei governi, ma anche un generale modo di percepire la vita collettiva, e ha offuscato alcuni valori fondanti della nostra Costituzione, facendo scomparire il senso dello Stato e della responsabilità individuale verso la cosa pubblica.

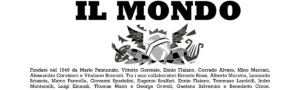

Senza una solida presenza liberal-democratica, l’Italia di fine secolo e dei primi due decenni del secondo millennio è cresciuta male. Le intuizioni e le sensibilità che erano stati l’humus su cui si era formata una generazione di menti aperte e moderne, che avevano trovato nel Mondo di Pannunzio l’espressione migliore, erano orami appannate: il culto delle libertà ideali ed economiche di Croce ed Einaudi, la passione per le battaglie civili, il radicalismo moralista di Gaetano Salvemini, le battaglie antimonopoliste di Ernesto Rossi, la solida adesione ai valori del mondo occidentale, atlantico ed europeo, la rivisitazione dello spirito risorgimentale e la visione di una Italia civile, moderna e avanguardia di libertà in Europa. Su tutto questo ‘sogno’, espresso dalla stagione del Mondo di Pannunzio, è calato da troppo tempo un oblio devastante. Il tramonto del liberalismo moderno in Italia è stato più accentuato che in altri Paesi europei. Nel frattempo le voci ostili alla liberaldemocrazia si sono fatte sempre più forti. Si è arrivati addirittura a teorizzare il suo superamento in nome di forme che di democratico hanno solo il nome. Gli autocrati hanno alzato la voce non solo in Cina, in Russia e in Turchia ma anche nel cuore dell’Europa. Democrazie illiberali e autoritarie cominciano a consolidarsi in Ungheria, in Polonia e in altri Paesi, che si erano liberati da poco dal giogo della dittatura comunista e che sono nuovamente attratti dal fascino perverso delle ‘democrature’, uno stupro contro la liberaldemocrazia in nome del potere assoluto di nuovi despoti, che usano il linguaggio del populismo cinico e demagogico per ingannare il popolo e asservirlo agli ordini di nuove oligarchie. Il liberalismo moderno, difensore della democrazia pluralista, della dignità della persona umana e delle sue libertà e attento alle crescenti esigenze di equità sociale, ha davanti a sé un compito storico decisivo: impedire il ritorno all’oscurantismo, a nuove forme di dominio e di umiliazione della persona e fare in modo che lo sviluppo tecnologico non avvenga a spese di larghe fasce della società e delle libertà dei cittadini.